L’intégration mondiale de toutes les formes de société du spectacle n’est pas un processus harmonieux, mais au contraire une guerre acharnée pour la prééminence, qui doit sceller définitivement le genre de despotisme qui soumettra les peuples. Du côté du pouvoir russe et chinois, le projet consiste à diffuser, derrière la vitrine anti-occidentale et par tous les moyens, géopolitiques, militaires, économiques, un spectaculaire intégré à dominante concentrée, tandis que le pouvoir occidental vise, par les mêmes moyens, mais derrière sa vitrine libérale, à concentrer un spectaculaire intégré à dominante diffuse.

Catégorie : Nos contributions.

-

‘

.

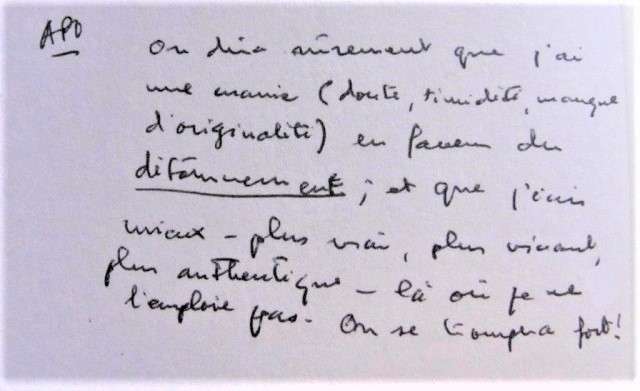

« Je n’ai jamais su que jouer. »

Lettre à Gilles J. Wolman, 1953.

« Aucune doctrine jamais : des perspectives ».

Lettre à Patrick Straram, le 12 novembre 1958.

« N’est sous-développé que celui qui accepte l’image du développement de ses maîtres. »

Conditions du mouvement révolutionnaire congolais, juillet 1966.

« Le projet révolutionnaire (…) est le projet d’un dépérissement de la mesure sociale du temps, au profit d’un modèle ludique de temps irréversible des individus et des groupes, modèle dans lequel sont simultanément présents des temps indépendants fédérés. »

La société du spectacle, thèse 163, 1967.

« Dans un combat de rue, il faut encore penser ! »

Remarques sur l’I.S. aujourd’hui, 1970.

« Il n’y a pas de progrès cumulatif garanti dans la conscience, les connaissances, les œuvres, d’un révolutionnaire – on peut dire aussi : d’un homme, d’une femme. Il y a des embranchements de la vie où il faut tout de suite choisir telle voie, des sauts qualitatifs, des occasions manquées et des retombées. Il ne faut pas craindre les erreurs – qui sont forcément, un jour ou l’autre, inévitables – mais la mauvaise manière de les reconnaître. »

Lettre à Jean-Marc Loiseau, octobre 1971.

« Ma conception, qui est historique et stratégique, ne peut considérer que la vie devrait être, pour cette seule raison que cela nous serait agréable, une idylle sans peine et sans mal ; ni donc que la malfaisance de quelques possédants et chefs crée seule le malheur du plus grand nombre. Chacun est le fils de ses œuvres, et comme la passivité fait son lit, elle se couche. »

Préface à la quatrième édition italienne de La Société du Spectacle, 1979.

« Je n’ai jamais rien deviné, ni n’ai trouvé une réponse univoque par une simple application de la théorie. Je me suis chaque fois servi des failles et des impossibilités patentes dans les explications qu’ont avancées des responsables chez l’ennemi. »

Lettre à Paolo Salvadori, 1984.

« Il faut envisager le pire et combattre pour le meilleur. »

Notes à Mezioud Ouldamer, 1985.

« Qui regarde toujours, pour savoir la suite, n’agira jamais : et tel doit bien être le spectateur. »

Commentaires sur la société du spectacle, 1988.

« Chaque fois, et c’est très fréquent, qu’un mot, ou qu’une phrase, a deux sens possibles, il faudra reconnaître et maintenir les deux ; car la phrase doit être comprise comme entièrement véridique aux deux sens. Cela signifie également, pour l’ensemble du discours : la totalité des sens possibles est sa seule vérité. »

Note sur la traduction de Panégyrique, 1989.

« Dans la vie, si j’avais “gagné vite” où que ce soit, j’aurais immédiatement su que c’était, du fait même, un dangereux signal d’alarme. Je m’en suis facilement tenu à distance, toujours. »

Notes sur le poker, 29 octobre 1990.

« Je dois préciser que je n’oppose d’aucune façon l’émerveillement à la lucidité. En fait, je crois que j’ai passé presque tout mon temps à m’émerveiller. J’ai peu écrit là-dessus, voilà tout. Ce sont les nécessités de la lutte contre ce qui, toujours plus pesamment, venait faire obstacle à mes goûts, qui m’auront conduit, malheureusement, à devenir une sorte d’expert dans cette sorte de guerre. […] Il fallait seulement savoir aimer. »

Lettre à Annie Le Brun, 11 mai 1991.

.

Trois citations complémentaires de l’Internationale situationniste.

« Le qualitatif agit dès à présent comme un exposant qui multiplie la quantité des informations dont nous disposons ».

Internationale situationniste n°7, avril 1962.

« Sans le mode d’emploi de l’intelligence, on n’a que par fragments caricaturaux les idées novatrices, celles qui peuvent comprendre la totalité de notre époque dans le même mouvement qu’elles la contestent. »

Internationale situationniste n° 9, août 1964.

« Il suffit d’entreprendre le décryptage des informations, telles qu’elles se rencontrent à tout moment dans la presse la plus haccessible, pour obtenir une radiographie quotidienne de la réalité situationniste. Les moyens de ce décryptage tiennent essentiellement dans la relation à établir entre les faits et la cohérence de quelques thèmes qui les éclairent totalement. Le sens de ce décryptage se vérifie a contrario par la mise en évidence de l’incohérence des divers penseurs qui sont actuellement d’autant mieux pris au sérieux qu’ils se contredisent plus misérablement, d’un détail à l’autre du truquage généralisé. »

Internationale situationniste n° 9, août 1964.

.

Brief tactical, strategic and existential considerations by Guy Debord, presented in chronological order.

“I’ve never been on anything but playing.”

Letter to Gilles J. Wolman, 1953.

« No doctrine ever: perspectives ».

Letter to Patrick Straram, November 12, 1958.

« Only he who accepts the image of the development of his masters is underdeveloped. »

Conditions of the Congolese revolutionary movement, July 1966.

« The revolutionary project (…) is the project of a withering away of the social measure of time, to the profit of a playful model of irreversible time of the individuals and the groups, model in which are simultaneously present independent federated times.

The Society of the Spectacle, thesis 163, 1967.

« In a street fight, you still have to think! »

Remarks on SI Today, 1970.

« There is no guaranteed cumulative progress in the consciousness, the knowledge, the works, of a revolutionary – we can also say: of a man, of a woman. There are forks in the road of life where one must immediately choose a certain path, qualitative leaps, missed opportunities and repercussions. One should not fear mistakes – which are inevitably, one day or another, unavoidable – but the wrong way to recognize them. »

Letter to Jean-Marc Loiseau, October 1971.

« My conception, which is historical and strategic, cannot consider that life should be, for this only reason that it would be pleasant for us, an idyll without pain and without evil; nor therefore that the malfeasance of a few possessors and leaders alone creates the misfortune of the greatest number. Each one is the son of his works, and as passivity makes its bed, it lies down. »

Preface to the fourth Italian edition of The Society of the Spectacle, 1979.

« I have never guessed anything, nor have I found a univocal answer by a simple application of the theory. I have always used the flaws and obvious impossibilities in the explanations put forward by the enemy’s leaders. »

Letter to Paolo Salvadori, 1984.

« We must consider the worst and fight for the best. »

Notes to Mezioud Ouldamer, 1985.

« Who always looks, to know the continuation, will never act: and such must be the spectator.

Comments on the society of the spectacle, 1988.

« Every time, and this is very frequent, that a word or a sentence has two possible meanings, it will be necessary to recognize and maintain both; for the sentence must be understood as entirely true in both meanings. This also means, for the whole of the discourse: the totality of the possible meanings is its only truth. »

Note on the translation of Panegyric, 1989.

« In life, if I had ‘won quickly’ anywhere, I would have known immediately that it was, by the very fact, a dangerous red flag. I easily stayed away from it, always. »

Notes on Poker, October 29, 1990.

« I should make it clear that I am not in any way opposing wonder to lucidity. In fact, I think I’ve spent most of my time marveling. I haven’t written much about it, that’s all. It is the necessities of the struggle against what, ever more heavily, came to hinder my tastes, that will have led me, unfortunately, to become a kind of expert in this kind of war. […] It was only necessary to know how to love.

Letter to Annie Le Brun, May 11, 1991.

.

Three complementary quotes from the Situationist International.

« The qualitative acts from now on as an exponent that multiplies the quantity of information we have.

Situationist International n°7, April 1962.

« Without the instructions for use of intelligence, one has only in caricatured fragments the innovative ideas, those that can understand the totality of our epoch in the same movement that they contest it.

Situationist International No. 9, August 1964.

« It is enough to undertake the decoding of information, such as it is encountered at any moment in the most accessible press, to obtain a daily x-ray of situationist reality. The means of this deciphering lie essentially in the relation to be established between the facts and the coherence of a few themes that totally illuminate them. The meaning of this deciphering is verified a contrario by highlighting the incoherence of the various thinkers who are currently taken all the more seriously because they contradict each other more miserably, from one detail to another of the generalized rigging. »

Situationist International n° 9, August 1964.

-

- Il est certes vrai que cette société espère bien 𝘯𝘰𝘶𝘴 𝘮𝘰𝘶𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳 dans ses pratiques, et nous persuader qu’on est tous 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦 𝘮ê𝘮𝘦 𝘣𝘢𝘪𝘯, c’est-à-dire dans la même merde. Peut-être, mais être dans la merde n’implique pas d’être de la merde.

- C’est justement parce qu’une part (quantitative et qualitative) de l’humanité ne se réduit encore et toujours pas à ce qui l’aliène – 𝘦𝘵 𝘲𝘶’𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘭𝘦 𝘴𝘢𝘪𝘵 -, que cette société de merde a encore et toujours du souci à se faire.

Et c’est bien sûr depuis cette part d’humanité 𝘪𝘯𝘷𝘢𝘪𝘯𝘤𝘶𝘦, que nous pouvons encore et toujours ne pas nous identifier ou nous réduire à cette merde – et cesser de la reproduire. - Certes, nul ne peut raisonnablement se dire exempt, indemne ou pur de toute influence d’une société si solidement établie que c’est en chacun qu’elle a dressé ses fondements. Il appartient à chacune et chacun de les identifier précisément pour tantôt les combattre, tantôt les fuir et surtout les laisser dépérir. Dans tous les cas, de ne pas se croire contraint de s’y identifier, quand il s’agit justement de s’en désidentifier, pour reprendre contact avec soi-même.

Anni Roenkae New basic banalities.

- It is certainly true that this company hopes to get us wet in its practices, and to persuade us that we are all in the same bath, that is to say in the same shit. Perhaps, but being in the shit does not imply being shit.

- It is precisely because a part (quantitative and qualitative) of humanity is still not reduced to what alienates it – and that it knows it -, that this shitty society still has to worry.

And it is, of course, from this unconquered part of humanity, that we can still and always not identify or reduce ourselves to this shit – and stop reproducing it. - Certainly, no one can reasonably claim to be free, unharmed, or pure from the influence of a society so firmly established that it is within each person that it has laid its foundations. It is up to each and everyone to identify them precisely in order to fight them, to flee them and especially to let them wither away. In any case, not to feel compelled to identify with them, when it is precisely a question of disidentifying oneself from them, in order to get back in touch with oneself.

-

1. L’affreux malaise ne se dissipera pas.

Etre « mal dans sa peau » correspond à une crise d’identité personnelle et/ou sociale.

Cette crise est d’autant plus problématique que dans la société du spectacle, où l’image pilote l’être pour le mener jusqu’à elle, l’identité en question se confond avec le « rôle » que chacun est sommé de jouer, rôle qui relève avant tout du paraître : « qui je suis » ne se montre pas, mais je suis ce que je montre.

Du coup, « qui je suis » pourrit, et n’est plus que l’engrais de qui je montre.

« Qui je montre » relève par contre d’achats, de transactions, de négociations, d’ajustements sur la base des panoplies disponibles sur le marché des apparences et des moyens qu’on a de se les procurer.

La différence entre la misérable « vedette », qui a les moyens, et celui qui joue à la vedette, c’est que finalement ce dernier connaît intimement sa misère, alors que la misère de la « vedette » est précisément d’ignorer sa misère.

Dans ce marché de dupes, hiérarchisé et généralisé, la « peau » dans laquelle on est mal n’est pas l’épiderme naturel protecteur, mais juste le matériau composant la couche physique superficielle du paraître.

On conçoit aisément qu’à ce titre, il puisse être avantageusement remodelé, selon les moyens dont on dispose, et/ou remplacé par des matériaux tout droit sortis de l’ingénierie biotechnologique (selon l’OCDE, la biotechnologie regroupe toutes « les applications de la science et de la technologie à des organismes vivants ou à leurs composantes, produits ou modélisations, dans le but de modifier des matériaux, vivants ou non, à des fins de production de connaissances, de biens ou de services. »).

C’est un travail permanent et déprimant car il s’agit bien de cacher ce reste – certes très dégradé – de naturel que le spectateur ne saurait voir, mais qui reviendra au galop.

Ce travail de remodelage de l’identité spectacliste ne s’arrête évidemment pas à l’apparence physique, mais au contraire doit ajuster cette apparence à l’identité psychologique et/ou sociale – le « rôle » – que le spectateur essaie de construire sur les ruines de son être déconstruit.

Il entre donc parfaitement dans la logique du développement personnel spectacliste que de plus en plus de « personnes » (du latin d’origine étrusque persona : «masque de l’acteur») se sentent régulièrement « mal dans leur peau » : c’est-à-dire leur « rôle », leur dite « identité », et fatalement leur « genre ».

Le genre en question étant effectivement un élément modulable de la panoplie du paraître, il est juste normal que la « masculinité » et la « féminité », ne renvoient à rien d’autre qu’à des normes justement : on signifie par là des constructions purement culturelles, on veut dire par là totalement arbitraires, sans lien avec rien (1).

On entre ainsi allègrement dans une transidentité (2) qui correspond non seulement aux impératifs adaptatifs de la flexibilité qu’exige le marché du paraître, soumis à l’usure accélérée de produits toujours plus aliénants, mais aussi à la figure gratifiante du nomadisme marchand le plus audacieux : plus on est sédimenté dans le spectacle, plus on vole léger loin de tout sol, et d’ailleurs de quel sol pourrait-il s’agir ? Certainement pas des données biologiques de la sexualité, qui ne sont qu’un archaïsme, d’ailleurs de plus en plus inutilisable sans recourir à des ersatz (pornographiques) et des drogues (chemsex), et pas plus d’un socle communautaire comme une tradition, un savoir-vivre : tout cela ne subsiste résiduellement que dans quelques régions arriérées ou comme panoplies et vitrines culturelles pour les touristes revenus de tout, et d’abord d’eux-mêmes. Mais ce nouveau nomadisme se révèle juste un no man’s land, une chose informe affranchie par la dévastation.

L’affreux malaise ne s’en dissipera pas pour autant, bien au contraire. On ne combat pas l’aliénation par des moyens aliénés.

L’humain – encore et toujours et plus que jamais tellement aliéné, réduit, mutilé, automutilé, déraciné, tellement « mal dans sa peau » – reste à lui-même son propre inconnu.

(1) à propos de la question de la relation entre le genre et le sexe, il y a nécessairement et naturellement, au moins en partie, des relations, des interactions entre les deux : chez les mammifères par exemple, les morphologies et les comportements d’un mâle et d’une femelle ont des spécificités (dimorphisme sexuel).

Chez les humains, les capacités d’autodétermination sont telles, sinon en acte du moins en puissance, que la « force » par exemple, quelles que soient ses déclinaisons (physiques, psychologiques…), ne détermine des rapports de domination que parce qu’on le veut bien (parce que les dominants le veulent bien, parce que certains veulent bien dominer).

Il n’y a donc aucune justification naturelle, biologique, sexuelle à l’exercice de la domination, et pas plus à la fixation des stéréotypes de genre (qui vont avec la domination).

Autrement dit, chez les humains, l’empilement culturel et social est devenu si complexe/compliqué/artificiel que les comportements de genre ne relèvent que lointainement, secondairement, inessentiellement de la sexualité, et beaucoup, surtout, essentiellement de la domination.

L’important, ce n’est pourtant pas la caractéristique de genre, mais ce qu’on en a fait. Autrement dit enfin, ce n’est ni le sexe (donnée innée), ni le genre (donnée culturelle) qui font qu’on est un salaud ou une bonne personne.

Ce qui restera (ou pas) de ce que l’on range (ou pas) dans les notions (plus ou moins communicantes) de masculinité et de féminité dans un monde émancipé, dans quelles proportions, interactions, métamorphoses, ne peut être seulement imaginé. On peut juste dire que ce sera libre, évolutif, créatif, harmonieux, et surtout non dominatoire.

(2) C’est la biotechnologie qui a raison, c’est la nature qui a tort. On s’épargnera de lister tous les charcutages impliqués et leurs coûts, etc., pour s’en tenir à cette conséquence certaine : il s’agit ainsi de sceller irrémédiablement la séparation, de s’interdire toute réconciliation unitaire du corps et de l’esprit, du biologique et du culturel : il s’agit de scier la branche qui tient l’être à la tronçonneuse du paraître.

2. S’émanciper non de sa biologie, mais des regards des spectateurs.

Il faut en être arrivé à un degré extrême de séparation avec la nature pour la percevoir essentiellement comme un entrepôt de matériaux exploitables et transformables.

Et cela vaut évidemment pour la perception que l’on peut avoir de son propre corps – qui fait évidemment partie de la nature.

Car si nous sommes des êtres culturels, ce qui est cultivé, c’est toujours la nature.

Aussi sophistiquée soit une culture, aussi éloignée semble-t-elle du monde naturel à l’état brut (ce qu’il est difficile de percevoir, puisque ce monde naturel à l’état brut n’existe quasiment plus nulle part et qu’au contraire l’artificiel occupe matériellement – et encore plus symboliquement – une place dominante), cette culture restera liée à la nature, dont elle a absolument besoin, fusse pour la nier et tenter de s’y substituer.

Ainsi, toute culture sera soit un prolongement, un développement, un affinement ; au sens propre un embranchement de la nature, ce qui n’existe plus que dans quelques très rares tribus en voie de disparition – soit un processus cumulatif de séparations, de dissociations, de substitutions ; en quelque sorte le développement d’une excroissance parasitaire ; et c’est ce en quoi consiste – globalement – la civilisation, dont un « sauvage » se formera instantanément une juste représentation en étant parachuté au milieu de n’importe quelle mégapole.

Quand donc on en est arrivé à ce stade de séparation-substitution avec la nature, il semble apparemment « logique » de considérer que cette excroissance est notre véritable nature – pour affirmer par là que nous n’en avons pas.

Nous serions donc « libérés » de la nature et libres de nous fabriquer collectivement ou individuellement les « natures » que nous voulons – sur la simple considération des moyens techniques et technologiques à notre disposition, et des panoplies comportementales et aspectuelles disponibles sur le marché (qu’on l’entende au sens strictement économique ou dans le sens situationniste de spectacularisation de la totalité individuelle et/ou sociale).

On peut alors affirmer être une femme, un corbeau, un néo-objet, sans autre égard envers nos données biologiques que les opérations, manipulations, modifications ou mutilations qu’on peut y faire pour les aligner de force sur nos souhaits, désirs et volontés.

Cet « alignement » ne s’effectue pourtant que sur le plan séparé des apparences, et ne fera donc que creuser la séparation entre les apparences et la totalité individuelle, parce que les données biologiques fondamentales y demeurent et y demeureront – une femme est biologiquement définitivement une femme -, que ces données biologiques fondamentales font partie de la totalité individuelle, et qu’elles en affectent nécessairement et continuellement l’unité. Une femme à la naissance restera donc une femme, quelles que soient les apparences qu’elle se fabriquera et/ou s’achètera et auxquelles elle veut de force s’identifier. Cette femme n’est donc un homme ou un extraterrestre que comme spectacle au sens situationniste le plus strict : comme « inversion concrète de la vie ».

Dit autrement, une apparence désaccordée de la totalité creuse – au sens d’une tombe – la séparation entre l’individu et sa totalité.

Il n’y a pas trente-six solutions : soit vous trouvez – quel que soit le temps que cela puisse prendre, quelles que soient les pressions sociales -, une façon de cultiver votre individualité en respectant votre totalité et son unité, en harmonisant patiemment les aspects qui vous en semblent désaccordés, en dépassant les oppositions que vous ressentez intimement ou socialement entre votre sensibilité et votre apparence, ou tout autre opposition – soit vous vous séparez de vous-même en vous-même : certes vous vous produisez, littéralement et dans tous les sens du terme, sur la scène de la société du spectacle, mais les habits que vous avez enfilés et auxquels vous vous identifiez – votre nouvelle apparence – resteront une apparence, aussi fièrement affichée soit-elle, avec vous derrière, en miettes.

Ainsi, le « garçon manqué », qui n’est pas et n’a jamais été un homme dans un corps de femme – mais juste une femme différente de la plupart – peut faire de cette différence une chance dans son processus d’individuation, ou un risque mortifère, en se soumettant aux catégories dominantes de son époque – que ce soit négativement, sur le mode de la honte, ou pseudo-positivement, en ayant recours aux processus techniques et technologiques de séparation-substitution de l’unité totale individuelle par production d’une apparence séparée et identification forcenée à cette apparence.

Pour autant, si une femme reste et restera une femme, elle peut très bien, légitimement et librement, développer en elle des tendances catégorisées comme masculines, ou animales ou végétales, ou extraterrestres ou tout ce qu’on voudra ; il suffit pour cela qu’elle veuille s’émanciper non de sa biologie, mais des regards des spectateurs.

Photo : Eva Bronzini Misery and misfortune of identity in the spectacle society.

1. The dreadful malaise will not go away.To be « badly in one’s skin » corresponds to a personal and/or social identity crisis.

This crisis is all the more problematic that in the society of the spectacle, where the image pilots the being to lead it to it, the identity in question is confused with the « role » that each one is summoned to play, a role which concerns above all the appearance: « who I am » is not shown, but I am what I show.

As a result, « who I am » rots, and is no more than the fertilizer of who I show.

« Who I show », on the other hand, is a matter of purchases, transactions, negotiations, adjustments on the basis of the panoplies available on the market of appearances and the means one has to procure them.

The difference between the miserable « star », who has the means, and the one who plays the star, is that finally the latter knows intimately his misery, whereas the misery of the « star » is precisely to ignore his misery.

In this market of dupes, hierarchical and generalized, the « skin » in which one is badly is not the natural protective epidermis, but just the material composing the superficial physical layer of the appearance.

It is easy to understand that as such, it can be advantageously remodeled, according to the means at our disposal, and/or replaced by materials straight out of biotechnological engineering (according to the OECD, biotechnology groups together all « the applications of science and technology to living organisms or their components, products or models, with the aim of modifying materials, living or not, for the purpose of producing knowledge, goods or services »).

It is a permanent and depressing work because it is well a question of hiding this remainder – certainly very degraded – of natural that the spectator could not see, but which will return to the gallop.

This work of remodeling the spectator’s identity does not stop at the physical appearance, but on the contrary must adjust this appearance to the psychological and/or social identity – the « role » – that the spectator tries to build on the ruins of his deconstructed being.

It is therefore perfectly in line with the logic of spectaclist personal development that more and more « people » (from the Latin of Etruscan origin persona: « actor’s mask ») regularly feel « bad about themselves »: that is to say, their « role », their so-called « identity », and inevitably their « gender ».

The gender in question being indeed a modulable element of the panoply of the appearance, it is just normal that the « masculinity » and the « femininity », refer to nothing else than to norms precisely: we mean by that purely cultural constructions, we want to say by that totally arbitrary, without link with anything (1).

We thus cheerfully enter into a transidentity (2) that corresponds not only to the adaptive imperatives of the flexibility demanded by the market of appearance, subjected to the accelerated wear and tear of ever more alienating products, but also to the gratifying figure of the most daring commercial nomadism: the more one is sedimented in the spectacle, the lighter one flies away from any ground, and besides, which ground could it be? Certainly not the biological data of sexuality, which are only an archaism, moreover more and more unusable without resorting to ersatz (pornographic) and drugs (chemsex), and not more of a community base like a tradition, a savoir-vivre: all that remains residually only in some backward regions or as panoplies and cultural showcases for tourists who have returned from everything, and first of all from themselves. But this new nomadism turns out to be just a no man’s land, a formless thing freed by devastation.

The awful uneasiness will not dissipate for all that, quite the contrary. Alienation cannot be fought with alienated means.

The human being – still and always and more than ever so alienated, reduced, mutilated, self-mutilated, uprooted, so « badly in his skin » – remains to himself his own unknown.

(1) about the question of the relation between gender and sex, there are necessarily and naturally, at least partly, relations, interactions between the two: in the mammals for example, the morphologies and the behaviors of a male and a female have specificities (sexual dimorphism).

In humans, the capacities of self-determination are such, if not in act then at least in power, that « force » for example, whatever its declinations (physical, psychological…), determines relations of domination only because one wants it well (because the dominants want it well, because some want to dominate well).

There is therefore no natural, biological, sexual justification for the exercise of domination, nor for the fixing of gender stereotypes (which go with domination).

In other words, in humans, the cultural and social stacking has become so complex/complicated/artificial that gender behaviors are only distantly, secondarily, inessentially about sexuality, and very much, mostly, essentially about domination.

The important thing, however, is not the characteristic of gender, but what one has done with it. In other words, it is neither the sex (innate data), nor the gender (cultural data) that makes one a bastard or a good person.

What will remain (or not) of what we put (or not) in the notions (more or less communicating) of masculinity and femininity in an emancipated world, in which proportions, interactions, metamorphoses, cannot be only imagined. We can only say that it will be free, evolutionary, creative, harmonious, and above all non-dominant.

(2) It is biotechnology that is right, it is nature that is wrong. We will spare ourselves to list all the carving involved and their costs, etc., to stick to this certain consequence: it is thus a question of irremediably sealing the separation, of forbidding any unitary reconciliation of the body and the spirit, of the biological and the cultural: it is a question of sawing off the branch that holds the being to the chainsaw of the appearance.

2.To emancipate oneself not from one’s biology, but from the looks of the spectators.

It is necessary to have arrived at an extreme degree of separation with nature to perceive it essentially as a warehouse of exploitable and transformable materials.

And this obviously applies to the perception that one can have of one’s own body – which is obviously part of nature.

For if we are cultural beings, what is cultivated is always nature.

However sophisticated a culture may be, however far it may seem from the natural world in its raw state (which is difficult to perceive, since this natural world in its raw state hardly exists anywhere anymore and that on the contrary the artificial occupies materially – and even more symbolically – a dominant place), this culture will remain linked to nature, of which it absolutely needs, even if it is to deny it and try to substitute itself.

Thus, any culture will be either a prolongation, a development, a refinement; in the literal sense a branching off of nature, which only exists in a few very rare tribes on the verge of extinction – or a cumulative process of separations, dissociations, substitutions; in a way the development of a parasitic outgrowth; and this is what civilization consists of – globally – of which a « savage » will instantly form a fair representation by being parachuted in the middle of any megapolis.

When we have reached this stage of separation-substitution with nature, it seems apparently « logical » to consider that this outgrowth is our true nature – to assert by this that we have none.

We would thus be « liberated » from nature and free to make for ourselves collectively or individually the « natures » we want – on the simple consideration of the technical and technological means at our disposal, and of the behavioral and aspectual panoplies available on the market (whether one understands this in the strictly economic sense or in the situationist sense of spectacularization of the individual and/or social totality).

One can then affirm to be a woman, a crow, a neo-object, with no other regard for our biological data than the operations, manipulations, modifications or mutilations that one can make to them in order to align them by force with our wishes, desires and wills.

This « alignment » is however only carried out on the separate plane of appearances, and will thus only deepen the separation between appearances and the individual totality, because the fundamental biological data remain and will remain there – a woman is biologically definitively a woman -, that these fundamental biological data are part of the individual totality, and that they necessarily and continuously affect its unity. A woman at birth will therefore remain a woman, whatever the appearances she makes for herself and/or buys for herself and with which she wants to identify herself by force. This woman is therefore only a man or an extraterrestrial as a spectacle in the strictest situationist sense: as a « concrete inversion of life ».

Put another way, a detuned appearance of the totality digs – in the sense of a grave – the separation between the individual and his totality.

There are no thirty-six solutions: either you find – no matter how long it may take, no matter what the social pressures are – a way to cultivate your individuality by respecting your totality and its unity, by patiently harmonizing the aspects that seem out of tune with it, by overcoming the oppositions that you feel intimately or socially between your sensibility and your appearance, or any other opposition – or you separate yourself from yourself in yourself: certainly you perform, literally and in every sense of the word, on the stage of the spectacle society, but the clothes you put on and identify with – your new appearance – will remain an appearance, however proudly displayed, with you behind it, in shreds.

Thus, the « tomboy », who is not and has never been a man in a woman’s body – but just a woman different from most – can make of this difference an opportunity in his individuation process, or a mortifying risk, by submitting to the dominant categories of his time – whether negatively, in the mode of shame, or pseudo-positively, by resorting to the technical and technological processes of separation-substitution of the total individual unity by production of a separate appearance and forced identification with this appearance.

For as much, if a woman remains and will remain a woman, she can very well, legitimately and freely, develop in her tendencies categorized as masculine, or animal or vegetable, or extraterrestrial or all that one will want; it is enough for that that she wants to emancipate herself not from her biology, but from the looks of the spectators.

-

L’Observatoire situationniste en quelques chiffres (arrondis).

Création publique : mai 2021.

Visiteurs sur le site : 10 000 dépassés début septembre.

Téléchargements de la revue bilingue : 4000.

Autres téléchargements : 2300.

La chaîne YouTube : 817 abonné(e)s, 49 000 vues.

Public creation: May 2021.

Visitors to the site: 10,000 exceeded in early September.

Downloads of the bilingual journal: 4000.

Other downloads: 2300.

The YouTube channel: 817 subscribers, 49,000 views.

Textes-Repères/Texts-References:

Notre situation et notre action dans le cours du temps présent.

Meetings of the Situationist Observatory (April to November 2021). Synthesis of the debates

Nos buts et nos méthodes, vision simplifiée.

Quelques indications complémentaires :

– Pour des raisons de protection mais aussi d’anti-vedettariat, nous avons fait le choix de l’anonymat. Ce choix est évidemment discutable…

– Nous ne sommes pas nombreux, quoique disséminés sur plusieurs continents, avec une base stable de quelques individus ; en un an et demi, plusieurs contacts ont donné lieu à des rapprochements, avec ou sans suites, mais aussi à des éloignements – et aussi à quelques rares tentatives maladroites d’infiltration, facilement repérées.

– Il est bien clair qu’à mesure que nos thèses se diffusent, nous serons l’objet de toutes sortes de tentatives diffamatoires, caricaturales, malveillantes, délirantes : nous avons pris des mesures préventives, mais il faut sans cesse les ajuster. Ce qu’on peut dire à ce propos, c’est que le meilleur moyen de savoir ce qu’il en est, est de déjà lire les textes de l’O.S : pas juste le contenu, mais l’air qu’on y respire.

Some more indications:

- For reasons of protection but also of anti-vedettariat, we made the choice of anonymity. This choice is obviously debatable…

- We are not numerous, although scattered over several continents, with a stable base of a few individuals; in a year and a half, several contacts have given rise to rapprochements, with or without consequences, but also to distancing – and also to a few clumsy attempts at infiltration, easily spotted.

- It is quite clear that as our theses spread, we will be the object of all sorts of defamatory, caricatured, malicious and delirious attempts: we have taken preventive measures, but they must be constantly adjusted. What can be said about this is that the best way to know what it is, is to read the texts of the O.S: not just the content, but the air that one breathes in..

-

« Les chaînes de la réalité infligent à chaque instant à ma chair les plus cruelles meurtrissures, mais je demeure mon. bien propre. Livré en servage à un maître, je n’ai en vue que moi et mon avantage ; ses coups, en vérité, m’atteignent, je n’en suis pas libre, mais je ne les supporte que dans mon propre intérêt, soit que je veuille le tromper par une feinte soumission, soit que je craigne de m’attirer pis par ma résistance. Mais comme je n’ai en vue que moi et mon intérêt personnel, je saisirai la première occasion qui se présentera et j’écraserai mon maître. »

« Sous la domination d’un maître cruel, mon corps n’est pas « libre » vis-à-vis de la torture et des coups de fouet ; mais ce sont mes os qui gémissent dans la torture, ce sont mes fibres qui tressaillent sous les coups, et je gémis parce que mon corps gémit. Si je soupire et si je frémis, c’est que je suis encore mien, que je suis toujours mon bien. Ma jambe n’est pas « libre » sous le bâton du maître, mais elle demeure ma jambe et ne peut m’être arrachée. Qu’il la coupe donc, et qu’il dise s’il tient encore ma jambe ? Il n’aura plus dans la main que le — cadavre de ma jambe. »

« La prison n’est prison que parce qu’elle est destinée à des prisonniers, sans lesquels elle serait un bâtiment quelconque. Qui imprime un caractère commun à ceux qui y sont assemblés ? Il est clair que c’est la prison, car c’est à cause d’elle qu’ils sont des prisonniers. Qui détermine la manière de vivre de la société de prisonniers ? Encore la prison. Mais qui détermine leurs relations ? Est-ce aussi la prison ? Halte ! Ici, je vous arrête : Évidemment, s’ils entrent en relations, ce ne peut être que comme des prisonniers, c’est-à-dire que pour autant que le permettent les règlements de la prison ; mais ces relations, c’est eux-mêmes et eux seuls qui les créent, c’est le Je qui se met en rapport avec le Tu ; non seulement ces relations ne peuvent pas être le fait de la prison, mais celle-ci doit veiller à s’y opposer. La prison consent à ce que nous fassions un travail en commun, elle nous voit avec plaisir manœuvrer ensemble une machine ou partager n’importe quelle besogne. Mais si j’oublie que je suis un prisonnier et si je noue des relations avec toi, également oublieux de ton sort, voilà qui met la prison en péril : non seulement elle ne peut créer de pareilles relations, mais elle ne peut même pas les tolérer. »

Max Stirner, L’unique et sa propriété.

« Je n’ai pas pu échapper au salariat. » – Suis-je pour autant un salarié ? Oui, de toute évidence.

Cela m’oblige-t-il à agir, à penser en tant que salarié ? Je dois certainement faire les gestes pour lesquels je suis payé, si je veux être payé. Mais si d’autres gestes sont possibles, dans le cadre même de mes fonctions ou en–dehors, je peux les faire – ou ne pas les faire. Je ne suis pas contraint de faire miens tous les actes qui correspondent à ce à quoi s’attend la société du salarié que je suis, au travail ou en-dehors. Il y a toujours une marge, c’est-à-dire une faille, une évasion, fussent-elle minimes et limitées. Et même s’il n’y en avait pas, je ne suis pas contraint d’adhérer à ce que je fais. Je peux le faire faire par mes mains, sans l’approuver. Plus précisément, je peux ne l’approuver que dans la seule mesure où je ne peux échapper au salariat.

La belle affaire ! La société n’en demande pas plus : que tu approuves ou non ce qu’elle t’oblige à faire ne change rien au fait que tu le fais. Evidemment. Mais qui et quoi de moi le fait ? Est-ce que je me donne à ce que je fais, et dans quelle mesure ? Ou est-ce que je m’y prête seulement, et jusqu’à quel point ? Finalement, est-ce que je m’y réduis ? Ou est-ce plutôt que je donne le change ? Ai-je fait mienne la mentalité correspondant selon la société aux fonctions que j’exerce ? Ai-je approuvé, assimilé, intériorisé cette mentalité ? Jusqu’à m’y reconnaître, m’y réduire, m’y identifier ? En suis-je le promoteur, le défenseur, le modèle ? Ou bien, encore une fois, est-ce que je m’ingénie juste à donner le change, tant qu’il n’y a pas mieux à faire ?

Pour s’évader quand les circonstances le permettent, il faut encore avoir des envies d’évasion. Plus encore pour créer ces circonstances. Si je me satisfais d’être prisonnier, si je suis fier du prisonnier qu’on a fait de moi, si je m’investis dans mon rôle de prisonnier, s’il n’y a plus aucune distance ni différence entre ce rôle et moi, alors oui, je suis prisonnier – de mon état de prisonnier. On m’avait enfermé dans une prison, je me suis moi-même enfermé dans ce qu’elle attend de moi. Je suis devenu ma prison, et je resterais une prison, même si j’étais libéré de ses murs. J’ai dressé un mur infranchissable entre mon identité de prisonnier et mon identité propre et unique.

La société du spectacle a presque tout recouvert, envahi, irradié, investi. Elle n’entend rien faire d’autre que parfaire sa propre circularité. Et d’abord dans toutes les têtes.

Que nul ne se connaisse d’autre identité que celle indiquée sur son étiquette. Le choix n’est-il pas varié ? Sans cesse plus étendu ? Ne nous offre-t-on pas même à présent, par toutes sortes de prodigieux moyens biotechnologiques, de transiter, transitionner d’une identité à une autre ?

Si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, vous n’avez qu’à changer de pied. Si vous ne comprenez plus rien à qui vous êtes, changez d’être.

Alors oui, il n’est ni simple ni facile de ressaisir ce qui de nous échappe encore et toujours à ces identités greffées, quand il est si épuisant déjà, pour le spectateur ordinaire, de les faire coïncider avec les apparences recyclables, si vite périmées.

Ou quand on nous enjoint de toutes parts d’avoir l’honnêteté de reconnaître qu’on participe au spectacle, puisqu’on le reproduit et qu’on s’y produit, qu’on en consomme les produits, que la domination nous colle à l’être et au paraître et que ça vient de trop loin, depuis si longtemps, et que c’est plus fort que nous, etc.

Il faut donc le redire : c’est parce qu’une part (quantitative et qualitative) de l’humanité ne se réduit encore et toujours pas à ce qui l’aliène – et qu’elle le sait -, que la société du spectacle a encore et toujours du souci à se faire. Et c’est bien sûr depuis cette part d’humanité invaincue, que nous pouvons encore et toujours ne pas nous identifier ou nous réduire à son spectacle – et cesser de le reproduire.

Certes, nul ne peut raisonnablement se dire exempt, indemne ou pur de toute influence d’une société si solidement établie que c’est en chacun qu’elle a dressé ses fondements. Il appartient à chacune et chacun de les identifier précisément, tantôt de les combattre, tantôt de les fuir ou de les laisser dépérir. Dans tous les cas, de ne pas se croire contraint de s’y identifier, quand il s’agit justement de s’en désidentifier, pour reprendre contact avec soi-même. Chacune et chacun est son propre stratège, en complicité avec toutes celles et tous ceux qu’on perçoit engagés dans le même processus émancipateur, et avec celles et ceux qui peuvent à tout moment s’y engager, lorsque les masques tombent.

Photo : cottonbro. -

Que le politicien Adrien Quatennens, malgré – ou plutôt avec – ses beaux discours contre les violences faites aux femmes violente la sienne devrait suffire à finir de décrédibiliser tous les beaux discours de tous les politiciens. D’autant qu’il n’est ni le premier, ni le dernier, quel que soit le bord politique.

On peut d’ailleurs généraliser au-delà des politiciens, tant la violence exercée par des hommes à l’endroit des femmes est au fondement de nos sociétés machistes et patriarcales. Tout le monde le sait.

Et l’on peut même considérer que cette violence, ce machisme, sont des schémas relationnels, des paradigmes comportementaux profondément ancrés et intériorisés chez beaucoup d’hommes – de préférence accompagnés de beaux discours, dans la présente société de l’apparence mensongère.

Cependant, d’une part il existe quand même des hommes qui, de par leur trajectoire à part, l’enfance qu’ils ont vécue, les parents qu’ils ont eus (ou non pas eus), sont dépourvus de tout machisme, de toute velléité dominatrice. Nous en avons connus.

Il en existe d’autres, déjà plus nombreux, qui en sont assez peu affectés, de par les heureuses rencontres qu’ils ont faites, de par de saines dispositions naturelles qu’ils ont pu ou su préserver, etc. Nous en avons rencontrés.

Il en existe encore d’autres, encore un peu plus nombreux, qui ont assez de conscience, d’humanité, de courage, de sensibilité, d’honnêteté, pour se défaire de ces tendances aliénantes, oppressives ; de cette déchéance. Nous en rencontrons encore.

Ceux-là ne s’en sont pas défaits ou ne s’en défont pas par postulat, posture, discours, mais existentiellement – réellement.

Toutes ces personnes émancipées, évadées ou s’évadant des schémas machistes ont bien raison de ne pas s’y identifier, comme de refuser qu’on les y ramène, pour la seule raison qu’ils seraient des hommes, donc des males, donc le mal.

Il est certes vrai que cette société espère bien nous mouiller dans ses pratiques, et nous persuader qu’on est tous dans le même bain, c’est-à-dire dans la même merde. Peut-être, mais qui tombe à l’eau ne devient pas de l’eau, et être dans la merde n’implique pas d’être de la merde.

C’est justement parce qu’une part (quantitative et qualitative) de l’humanité ne se réduit encore et toujours pas à ce qui l’aliène, et qu’elle le sait, que cette société de merde a encore et toujours du souci à se faire. Et c’est bien sûr depuis cette part d’humanité invaincue, que nous pouvons encore et toujours ne pas nous identifier ou nous réduire à cette merde – et cesser de la reproduire.

L’alchimerde ne prend que si l’on s’y prête.

Photo : Vansh Sharma.