1. L’affreux malaise ne se dissipera pas.

Etre « mal dans sa peau » correspond à une crise d’identité personnelle et/ou sociale.

Cette crise est d’autant plus problématique que dans la société du spectacle, où l’image pilote l’être pour le mener jusqu’à elle, l’identité en question se confond avec le « rôle » que chacun est sommé de jouer, rôle qui relève avant tout du paraître : « qui je suis » ne se montre pas, mais je suis ce que je montre.

Du coup, « qui je suis » pourrit, et n’est plus que l’engrais de qui je montre.

« Qui je montre » relève par contre d’achats, de transactions, de négociations, d’ajustements sur la base des panoplies disponibles sur le marché des apparences et des moyens qu’on a de se les procurer.

La différence entre la misérable « vedette », qui a les moyens, et celui qui joue à la vedette, c’est que finalement ce dernier connaît intimement sa misère, alors que la misère de la « vedette » est précisément d’ignorer sa misère.

Dans ce marché de dupes, hiérarchisé et généralisé, la « peau » dans laquelle on est mal n’est pas l’épiderme naturel protecteur, mais juste le matériau composant la couche physique superficielle du paraître.

On conçoit aisément qu’à ce titre, il puisse être avantageusement remodelé, selon les moyens dont on dispose, et/ou remplacé par des matériaux tout droit sortis de l’ingénierie biotechnologique (selon l’OCDE, la biotechnologie regroupe toutes « les applications de la science et de la technologie à des organismes vivants ou à leurs composantes, produits ou modélisations, dans le but de modifier des matériaux, vivants ou non, à des fins de production de connaissances, de biens ou de services. »).

C’est un travail permanent et déprimant car il s’agit bien de cacher ce reste – certes très dégradé – de naturel que le spectateur ne saurait voir, mais qui reviendra au galop.

Ce travail de remodelage de l’identité spectacliste ne s’arrête évidemment pas à l’apparence physique, mais au contraire doit ajuster cette apparence à l’identité psychologique et/ou sociale – le « rôle » – que le spectateur essaie de construire sur les ruines de son être déconstruit.

Il entre donc parfaitement dans la logique du développement personnel spectacliste que de plus en plus de « personnes » (du latin d’origine étrusque persona : «masque de l’acteur») se sentent régulièrement « mal dans leur peau » : c’est-à-dire leur « rôle », leur dite « identité », et fatalement leur « genre ».

Le genre en question étant effectivement un élément modulable de la panoplie du paraître, il est juste normal que la « masculinité » et la « féminité », ne renvoient à rien d’autre qu’à des normes justement : on signifie par là des constructions purement culturelles, on veut dire par là totalement arbitraires, sans lien avec rien (1).

On entre ainsi allègrement dans une transidentité (2) qui correspond non seulement aux impératifs adaptatifs de la flexibilité qu’exige le marché du paraître, soumis à l’usure accélérée de produits toujours plus aliénants, mais aussi à la figure gratifiante du nomadisme marchand le plus audacieux : plus on est sédimenté dans le spectacle, plus on vole léger loin de tout sol, et d’ailleurs de quel sol pourrait-il s’agir ? Certainement pas des données biologiques de la sexualité, qui ne sont qu’un archaïsme, d’ailleurs de plus en plus inutilisable sans recourir à des ersatz (pornographiques) et des drogues (chemsex), et pas plus d’un socle communautaire comme une tradition, un savoir-vivre : tout cela ne subsiste résiduellement que dans quelques régions arriérées ou comme panoplies et vitrines culturelles pour les touristes revenus de tout, et d’abord d’eux-mêmes. Mais ce nouveau nomadisme se révèle juste un no man’s land, une chose informe affranchie par la dévastation.

L’affreux malaise ne s’en dissipera pas pour autant, bien au contraire. On ne combat pas l’aliénation par des moyens aliénés.

L’humain – encore et toujours et plus que jamais tellement aliéné, réduit, mutilé, automutilé, déraciné, tellement « mal dans sa peau » – reste à lui-même son propre inconnu.

(1) à propos de la question de la relation entre le genre et le sexe, il y a nécessairement et naturellement, au moins en partie, des relations, des interactions entre les deux : chez les mammifères par exemple, les morphologies et les comportements d’un mâle et d’une femelle ont des spécificités (dimorphisme sexuel).

Chez les humains, les capacités d’autodétermination sont telles, sinon en acte du moins en puissance, que la « force » par exemple, quelles que soient ses déclinaisons (physiques, psychologiques…), ne détermine des rapports de domination que parce qu’on le veut bien (parce que les dominants le veulent bien, parce que certains veulent bien dominer).

Il n’y a donc aucune justification naturelle, biologique, sexuelle à l’exercice de la domination, et pas plus à la fixation des stéréotypes de genre (qui vont avec la domination).

Autrement dit, chez les humains, l’empilement culturel et social est devenu si complexe/compliqué/artificiel que les comportements de genre ne relèvent que lointainement, secondairement, inessentiellement de la sexualité, et beaucoup, surtout, essentiellement de la domination.

L’important, ce n’est pourtant pas la caractéristique de genre, mais ce qu’on en a fait. Autrement dit enfin, ce n’est ni le sexe (donnée innée), ni le genre (donnée culturelle) qui font qu’on est un salaud ou une bonne personne.

Ce qui restera (ou pas) de ce que l’on range (ou pas) dans les notions (plus ou moins communicantes) de masculinité et de féminité dans un monde émancipé, dans quelles proportions, interactions, métamorphoses, ne peut être seulement imaginé. On peut juste dire que ce sera libre, évolutif, créatif, harmonieux, et surtout non dominatoire.

(2) C’est la biotechnologie qui a raison, c’est la nature qui a tort. On s’épargnera de lister tous les charcutages impliqués et leurs coûts, etc., pour s’en tenir à cette conséquence certaine : il s’agit ainsi de sceller irrémédiablement la séparation, de s’interdire toute réconciliation unitaire du corps et de l’esprit, du biologique et du culturel : il s’agit de scier la branche qui tient l’être à la tronçonneuse du paraître.

2. S’émanciper non de sa biologie, mais des regards des spectateurs.

Il faut en être arrivé à un degré extrême de séparation avec la nature pour la percevoir essentiellement comme un entrepôt de matériaux exploitables et transformables.

Et cela vaut évidemment pour la perception que l’on peut avoir de son propre corps – qui fait évidemment partie de la nature.

Car si nous sommes des êtres culturels, ce qui est cultivé, c’est toujours la nature.

Aussi sophistiquée soit une culture, aussi éloignée semble-t-elle du monde naturel à l’état brut (ce qu’il est difficile de percevoir, puisque ce monde naturel à l’état brut n’existe quasiment plus nulle part et qu’au contraire l’artificiel occupe matériellement – et encore plus symboliquement – une place dominante), cette culture restera liée à la nature, dont elle a absolument besoin, fusse pour la nier et tenter de s’y substituer.

Ainsi, toute culture sera soit un prolongement, un développement, un affinement ; au sens propre un embranchement de la nature, ce qui n’existe plus que dans quelques très rares tribus en voie de disparition – soit un processus cumulatif de séparations, de dissociations, de substitutions ; en quelque sorte le développement d’une excroissance parasitaire ; et c’est ce en quoi consiste – globalement – la civilisation, dont un « sauvage » se formera instantanément une juste représentation en étant parachuté au milieu de n’importe quelle mégapole.

Quand donc on en est arrivé à ce stade de séparation-substitution avec la nature, il semble apparemment « logique » de considérer que cette excroissance est notre véritable nature – pour affirmer par là que nous n’en avons pas.

Nous serions donc « libérés » de la nature et libres de nous fabriquer collectivement ou individuellement les « natures » que nous voulons – sur la simple considération des moyens techniques et technologiques à notre disposition, et des panoplies comportementales et aspectuelles disponibles sur le marché (qu’on l’entende au sens strictement économique ou dans le sens situationniste de spectacularisation de la totalité individuelle et/ou sociale).

On peut alors affirmer être une femme, un corbeau, un néo-objet, sans autre égard envers nos données biologiques que les opérations, manipulations, modifications ou mutilations qu’on peut y faire pour les aligner de force sur nos souhaits, désirs et volontés.

Cet « alignement » ne s’effectue pourtant que sur le plan séparé des apparences, et ne fera donc que creuser la séparation entre les apparences et la totalité individuelle, parce que les données biologiques fondamentales y demeurent et y demeureront – une femme est biologiquement définitivement une femme -, que ces données biologiques fondamentales font partie de la totalité individuelle, et qu’elles en affectent nécessairement et continuellement l’unité. Une femme à la naissance restera donc une femme, quelles que soient les apparences qu’elle se fabriquera et/ou s’achètera et auxquelles elle veut de force s’identifier. Cette femme n’est donc un homme ou un extraterrestre que comme spectacle au sens situationniste le plus strict : comme « inversion concrète de la vie ».

Dit autrement, une apparence désaccordée de la totalité creuse – au sens d’une tombe – la séparation entre l’individu et sa totalité.

Il n’y a pas trente-six solutions : soit vous trouvez – quel que soit le temps que cela puisse prendre, quelles que soient les pressions sociales -, une façon de cultiver votre individualité en respectant votre totalité et son unité, en harmonisant patiemment les aspects qui vous en semblent désaccordés, en dépassant les oppositions que vous ressentez intimement ou socialement entre votre sensibilité et votre apparence, ou tout autre opposition – soit vous vous séparez de vous-même en vous-même : certes vous vous produisez, littéralement et dans tous les sens du terme, sur la scène de la société du spectacle, mais les habits que vous avez enfilés et auxquels vous vous identifiez – votre nouvelle apparence – resteront une apparence, aussi fièrement affichée soit-elle, avec vous derrière, en miettes.

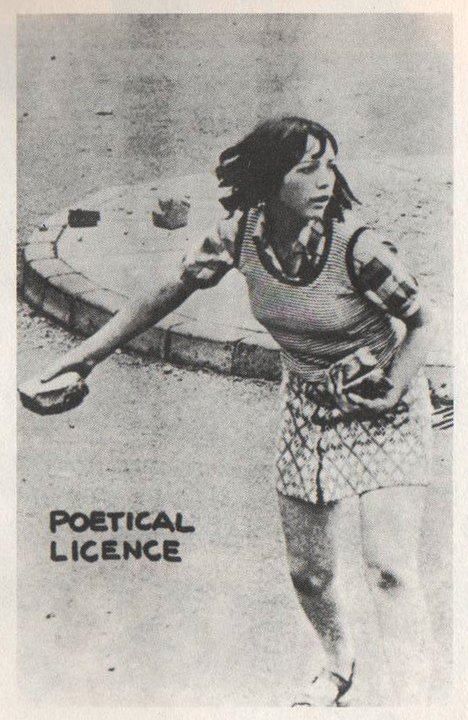

Ainsi, le « garçon manqué », qui n’est pas et n’a jamais été un homme dans un corps de femme – mais juste une femme différente de la plupart – peut faire de cette différence une chance dans son processus d’individuation, ou un risque mortifère, en se soumettant aux catégories dominantes de son époque – que ce soit négativement, sur le mode de la honte, ou pseudo-positivement, en ayant recours aux processus techniques et technologiques de séparation-substitution de l’unité totale individuelle par production d’une apparence séparée et identification forcenée à cette apparence.

Pour autant, si une femme reste et restera une femme, elle peut très bien, légitimement et librement, développer en elle des tendances catégorisées comme masculines, ou animales ou végétales, ou extraterrestres ou tout ce qu’on voudra ; il suffit pour cela qu’elle veuille s’émanciper non de sa biologie, mais des regards des spectateurs.

Misery and misfortune of identity in the spectacle society.

1. The dreadful malaise will not go away.

To be « badly in one’s skin » corresponds to a personal and/or social identity crisis.

This crisis is all the more problematic that in the society of the spectacle, where the image pilots the being to lead it to it, the identity in question is confused with the « role » that each one is summoned to play, a role which concerns above all the appearance: « who I am » is not shown, but I am what I show.

As a result, « who I am » rots, and is no more than the fertilizer of who I show.

« Who I show », on the other hand, is a matter of purchases, transactions, negotiations, adjustments on the basis of the panoplies available on the market of appearances and the means one has to procure them.

The difference between the miserable « star », who has the means, and the one who plays the star, is that finally the latter knows intimately his misery, whereas the misery of the « star » is precisely to ignore his misery.

In this market of dupes, hierarchical and generalized, the « skin » in which one is badly is not the natural protective epidermis, but just the material composing the superficial physical layer of the appearance.

It is easy to understand that as such, it can be advantageously remodeled, according to the means at our disposal, and/or replaced by materials straight out of biotechnological engineering (according to the OECD, biotechnology groups together all « the applications of science and technology to living organisms or their components, products or models, with the aim of modifying materials, living or not, for the purpose of producing knowledge, goods or services »).

It is a permanent and depressing work because it is well a question of hiding this remainder – certainly very degraded – of natural that the spectator could not see, but which will return to the gallop.

This work of remodeling the spectator’s identity does not stop at the physical appearance, but on the contrary must adjust this appearance to the psychological and/or social identity – the « role » – that the spectator tries to build on the ruins of his deconstructed being.

It is therefore perfectly in line with the logic of spectaclist personal development that more and more « people » (from the Latin of Etruscan origin persona: « actor’s mask ») regularly feel « bad about themselves »: that is to say, their « role », their so-called « identity », and inevitably their « gender ».

The gender in question being indeed a modulable element of the panoply of the appearance, it is just normal that the « masculinity » and the « femininity », refer to nothing else than to norms precisely: we mean by that purely cultural constructions, we want to say by that totally arbitrary, without link with anything (1).

We thus cheerfully enter into a transidentity (2) that corresponds not only to the adaptive imperatives of the flexibility demanded by the market of appearance, subjected to the accelerated wear and tear of ever more alienating products, but also to the gratifying figure of the most daring commercial nomadism: the more one is sedimented in the spectacle, the lighter one flies away from any ground, and besides, which ground could it be? Certainly not the biological data of sexuality, which are only an archaism, moreover more and more unusable without resorting to ersatz (pornographic) and drugs (chemsex), and not more of a community base like a tradition, a savoir-vivre: all that remains residually only in some backward regions or as panoplies and cultural showcases for tourists who have returned from everything, and first of all from themselves. But this new nomadism turns out to be just a no man’s land, a formless thing freed by devastation.

The awful uneasiness will not dissipate for all that, quite the contrary. Alienation cannot be fought with alienated means.

The human being – still and always and more than ever so alienated, reduced, mutilated, self-mutilated, uprooted, so « badly in his skin » – remains to himself his own unknown.

(1) about the question of the relation between gender and sex, there are necessarily and naturally, at least partly, relations, interactions between the two: in the mammals for example, the morphologies and the behaviors of a male and a female have specificities (sexual dimorphism).

In humans, the capacities of self-determination are such, if not in act then at least in power, that « force » for example, whatever its declinations (physical, psychological…), determines relations of domination only because one wants it well (because the dominants want it well, because some want to dominate well).

There is therefore no natural, biological, sexual justification for the exercise of domination, nor for the fixing of gender stereotypes (which go with domination).

In other words, in humans, the cultural and social stacking has become so complex/complicated/artificial that gender behaviors are only distantly, secondarily, inessentially about sexuality, and very much, mostly, essentially about domination.

The important thing, however, is not the characteristic of gender, but what one has done with it. In other words, it is neither the sex (innate data), nor the gender (cultural data) that makes one a bastard or a good person.

What will remain (or not) of what we put (or not) in the notions (more or less communicating) of masculinity and femininity in an emancipated world, in which proportions, interactions, metamorphoses, cannot be only imagined. We can only say that it will be free, evolutionary, creative, harmonious, and above all non-dominant.

(2) It is biotechnology that is right, it is nature that is wrong. We will spare ourselves to list all the carving involved and their costs, etc., to stick to this certain consequence: it is thus a question of irremediably sealing the separation, of forbidding any unitary reconciliation of the body and the spirit, of the biological and the cultural: it is a question of sawing off the branch that holds the being to the chainsaw of the appearance.

2.To emancipate oneself not from one’s biology, but from the looks of the spectators.

It is necessary to have arrived at an extreme degree of separation with nature to perceive it essentially as a warehouse of exploitable and transformable materials.

And this obviously applies to the perception that one can have of one’s own body – which is obviously part of nature.

For if we are cultural beings, what is cultivated is always nature.

However sophisticated a culture may be, however far it may seem from the natural world in its raw state (which is difficult to perceive, since this natural world in its raw state hardly exists anywhere anymore and that on the contrary the artificial occupies materially – and even more symbolically – a dominant place), this culture will remain linked to nature, of which it absolutely needs, even if it is to deny it and try to substitute itself.

Thus, any culture will be either a prolongation, a development, a refinement; in the literal sense a branching off of nature, which only exists in a few very rare tribes on the verge of extinction – or a cumulative process of separations, dissociations, substitutions; in a way the development of a parasitic outgrowth; and this is what civilization consists of – globally – of which a « savage » will instantly form a fair representation by being parachuted in the middle of any megapolis.

When we have reached this stage of separation-substitution with nature, it seems apparently « logical » to consider that this outgrowth is our true nature – to assert by this that we have none.

We would thus be « liberated » from nature and free to make for ourselves collectively or individually the « natures » we want – on the simple consideration of the technical and technological means at our disposal, and of the behavioral and aspectual panoplies available on the market (whether one understands this in the strictly economic sense or in the situationist sense of spectacularization of the individual and/or social totality).

One can then affirm to be a woman, a crow, a neo-object, with no other regard for our biological data than the operations, manipulations, modifications or mutilations that one can make to them in order to align them by force with our wishes, desires and wills.

This « alignment » is however only carried out on the separate plane of appearances, and will thus only deepen the separation between appearances and the individual totality, because the fundamental biological data remain and will remain there – a woman is biologically definitively a woman -, that these fundamental biological data are part of the individual totality, and that they necessarily and continuously affect its unity. A woman at birth will therefore remain a woman, whatever the appearances she makes for herself and/or buys for herself and with which she wants to identify herself by force. This woman is therefore only a man or an extraterrestrial as a spectacle in the strictest situationist sense: as a « concrete inversion of life ».

Put another way, a detuned appearance of the totality digs – in the sense of a grave – the separation between the individual and his totality.

There are no thirty-six solutions: either you find – no matter how long it may take, no matter what the social pressures are – a way to cultivate your individuality by respecting your totality and its unity, by patiently harmonizing the aspects that seem out of tune with it, by overcoming the oppositions that you feel intimately or socially between your sensibility and your appearance, or any other opposition – or you separate yourself from yourself in yourself: certainly you perform, literally and in every sense of the word, on the stage of the spectacle society, but the clothes you put on and identify with – your new appearance – will remain an appearance, however proudly displayed, with you behind it, in shreds.

Thus, the « tomboy », who is not and has never been a man in a woman’s body – but just a woman different from most – can make of this difference an opportunity in his individuation process, or a mortifying risk, by submitting to the dominant categories of his time – whether negatively, in the mode of shame, or pseudo-positively, by resorting to the technical and technological processes of separation-substitution of the total individual unity by production of a separate appearance and forced identification with this appearance.

For as much, if a woman remains and will remain a woman, she can very well, legitimately and freely, develop in her tendencies categorized as masculine, or animal or vegetable, or extraterrestrial or all that one will want; it is enough for that that she wants to emancipate herself not from her biology, but from the looks of the spectators.