Selon Guy Debord, dans La Société du spectacle, « le vrai est un moment du faux » ne relevait ni du paradoxe décoratif ni du relativisme. La formule désignait une configuration historique précise : le spectacle comme organisation sociale où la réalité, sans cesser d’exister matériellement, n’apparaît qu’intégrée à sa propre représentation.

Le faux ne se suffisait pas à lui-même. Il devait capter le vrai, l’absorber, le retourner. Les conflits sociaux, les luttes, la misère, les grèves, les crises, fournissaient encore une matière que le spectacle réinterprétait. La représentation dominante demeurait tributaire d’un réel antagonique. La falsification supposait une consistance préalable.

Cette structure impliquait une tension. Le spectacle recouvrait le réel, mais ne pouvait l’abolir. Il le transformait en image, en marchandise, en événement médiatique ; mais ce qu’il transformait persistait comme force autonome. Le vrai subsumé n’était pas détruit. Il survivait sous forme d’élément intégré, neutralisé, mais non supprimé.

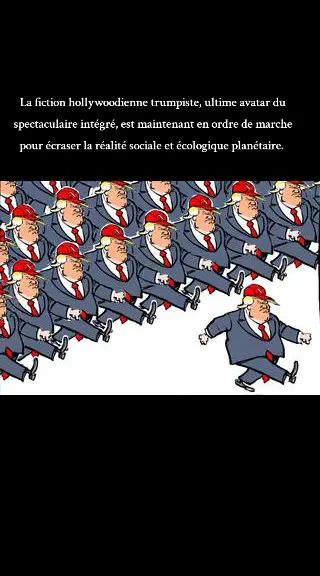

L’anti situation présente a changé de nature: le faux est un moment du faux . Non plus l’intégration du réel dans une représentation totalisante, mais la circulation fermée de représentations produisant leurs propres critères de validation. Le faux ne se mesure plus à ce qu’il déforme ; il se compare à d’autres formes du faux. La cohérence interne remplace l’adéquation.

Ce déplacement n’est pas purement technique, bien qu’il coïncide avec l’extension des dispositifs numériques et la production algorithmique continue de signes. Il marque une modification du régime de légitimation. Ce qui importe n’est plus la crédibilité fondée sur une référence extérieure, mais la capacité de propagation. La véracité cède devant la visibilité.

Il ne s’agit plus d’un spectacle qui médiatise la société, mais d’un environnement sémiotique auto-entretenu. Les images ne recouvrent pas un conflit immédiatement perceptible ; elles organisent l’espace même dans lequel ce conflit pourrait être formulé. La contradiction n’est pas supprimée matériellement ; elle est rendue informe.

Cependant, les conditions matérielles de production — travail, extraction, infrastructures, énergie — subsistent. Les déterminations n’ont pas été dissoutes par la prolifération des signes. Si le faux paraît circuler sans extérieur, c’est que la médiation empêche la perception de cet extérieur, non qu’il ait disparu.

La différence entre les deux formules ne tient pas à la disparition du vrai, mais à son invisibilité organisée. Là où le spectacle classique devait encore intégrer le réel pour le neutraliser, la configuration présente produit une surface où la neutralisation précède l’apparition consciente du réel.

Le faux comme moment du faux ne signifie pas l’abolition du réel ; il indique une phase où la contradiction ne parvient plus à se constituer en expérience partageable. La dialectique ne s’est pas éteinte ; elle est empêchée.