L’Observatoire situationniste n’est pas une organisation, ni un courant idéologique, ni une école théorique, mais un lieu d’attention où se tente, contre l’évidence dominante, une autre manière de percevoir, de penser et d’habiter le réel, c’est-à-dire une autre manière de ne pas céder à la réduction spectaculaire du monde, de l’expérience et du langage.

Il ne s’agit pas d’ajouter une doctrine de plus au marché des idées, ni d’ériger un système cohérent destiné à être reproduit, mais de maintenir ouvert un espace de pensée où les phénomènes contemporains, politiques, techniques, médiatiques, anthropologiques, sont abordés dans leurs contradictions, dans leur violence diffuse, sans se réfugier dans les conforts idéologiques, les réflexes militants, les slogans ou les indignations programmées.

L’Observatoire situationniste part d’un constat simple : la société contemporaine ne se contente plus d’organiser la domination matérielle, elle organise la perception elle-même, elle façonne les récits, les émotions, les indignations, les peurs et les désirs, produisant un monde où l’expérience directe se trouve remplacée par des représentations, où l’existence devient un flux de signes, d’images et de positions, où l’humain est sommé de se définir par des rôles, des appartenances et des opinions.

Dans ce contexte, l’OS ne se fonde ni en théorie ni en pratique sur des postures, des slogans, des idées figées ou des positions radicales par principe, mais sur l’attention portée aux comportements, à la texture concrète des gestes, des relations, des paroles, c’est-à-dire à ce qui, dans l’humain, échappe encore à la programmation spectaculaire.

Nous préférons la vieille dame toute simple aux fanatiques aux idées arrêtées, enfermées à vrai dire, parce que l’humanité ne se mesure pas à la pureté idéologique mais à la capacité de relation, de nuance, de fragilité assumée et de résistance discrète aux abstractions meurtrières.

Nous préférérons en tout domaine les solutions qui préservent au mieux l’humanité aux solutions brutales élaborées derrière les écrans, parce que l’histoire récente montre que les systèmes les plus rationnels et les plus cohérents sont souvent ceux qui écrasent le plus méthodiquement la vie réelle.

Les textes publiés par l’Observatoire situationniste ne cherchent pas à produire un discours surplombant, mais à pratiquer une forme d’écriture qui déjoue l’interprétation automatique, qui met en crise les catégories imposées, et qui ouvre un espace où la pensée n’est pas immédiatement récupérable.

Les revues et livres issus de l’OS prolongent cette démarche : ils ne constituent pas une doctrine accumulative, mais une cartographie mouvante des formes contemporaines de domination, de désagrégation et de résistance, une tentative de penser la technique, la guerre, la police du récit, la spectacularisation du politique, l’effondrement des formes symboliques.

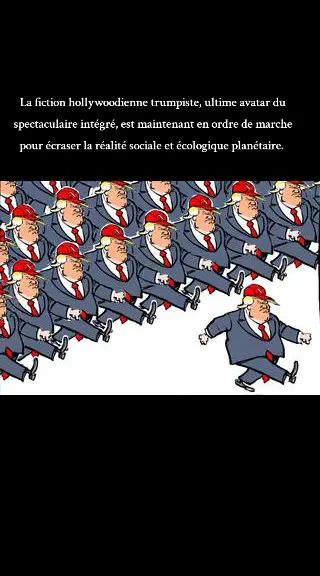

Ce que l’Observatoire situationniste cherche à rendre visible, c’est que l’effondrement en cours n’est pas seulement économique, écologique ou géopolitique, mais anthropologique : il concerne la capacité même des humains à percevoir, à juger, à se relier, à habiter le monde autrement que comme consommateurs d’images et de récits.

Les convulsions présentes et à venir n’exigent pas d’abord des programmes, des idéologies ou des solutions techniques, mais des humains déspectacularisés, capables de sortir de la peur organisée, de la colère fabriquée et de la pensée réflexe, capables de retrouver une forme de présence au réel qui ne soit ni nostalgique ni fanatique, mais lucide, attentive et irréductible aux dispositifs de capture.

L’Observatoire situationniste n’est donc ni un projet de réforme ni un projet de rupture spectaculaire, mais une pratique de décalage, de désidentification et de vigilance, une tentative de maintenir des zones de pensée et de vie où l’humain ne se réduit pas à ses rôles, où le langage ne se réduit pas à ses usages instrumentaux, et où la critique n’est pas un geste de surplomb, mais une manière de rester humain dans un monde qui travaille méthodiquement à rendre l’humanité obsolète.