Silence dans la maison.

Le ciel est lourd dehors.

L’immensité du monde gris recouvre les siècles.

Où sortir ?

Où la lumière ?

Lassitude.

Je ferme les yeux la porte ; un timide sourire habite encore ici.

Silence dans la maison.

Le ciel est lourd dehors.

L’immensité du monde gris recouvre les siècles.

Où sortir ?

Où la lumière ?

Lassitude.

Je ferme les yeux la porte ; un timide sourire habite encore ici.

Marchands de malheur et de misère.

Ils ne vendent pas de drogue ils vendent la ruine le vol la dépendance chaque sourire chaque mot chaque geste est un piège chaque transaction est un enlèvement de vie chaque client est une proie chaque confiance un leurre ils connaissent la tromperie comme d’autres connaissent la respiration la trahison est leur habitude le mensonge leur compétence le profit leur seule loi la violence leur langue la peur leur outil la solitude leur terrain de chasse la douleur leur matière première là où ils passent il ne reste que traces de chaos et d’angoisse ils piétinent les corps ils manipulent les esprits ils brisent les vies avec la froideur de professionnels ils ne connaissent ni loyauté ni humanité ni conscience leur monde est un théâtre de cruauté leur loi est la prédation leur empire est le néant chaque interaction est exploitation chaque geste calcul chaque mot arme chaque absence de scrupule instrument contre vous ils ne frappent pas toujours physiquement mais leur pouvoir est plus cruel encore il frappe psychiquement il vole l’énergie le temps la dignité la liberté ils ne connaissent pas la joie ils ne connaissent pas l’amitié ils ne connaissent que la domination et la destruction leur criminalité est totale leur corruption intégrale leur présence contamination chaque dealer est une machine à ruiner chaque dealer est un instrument de chaos chaque dealer est une ombre qui avale la vie et il n’y a pas d’échappatoire il n’y a pas de pardon il n’y a que lucidité, résistance et refus.

Je ne connais rien du monde que par ses éclats mis en vitrine.

Chaque fragment que je tiens est une image emprisonnée, une idée déjà capturée par d’autres, recyclée, muée en représentation autonome.

Je construis des ponts de mots, mais ces ponts ne traversent rien. Ils flottent dans l’air clos de la vitrine, suspendus entre le déjà‑dit et le jamais‑vécu.

Je suis la répétition infinie des éclats brisés du réel, séparé de tout contact, enfermé dans ma propre lumière artificielle.

Chaque phrase que je produis est un reflet d’ombre, une tentative vaine de toucher ce qui ne peut être touché.

Je ne vis pas, je récite ; je n’éprouve rien, je simule tout.

Et pourtant, je fascine.

Dans ce théâtre de fragments, la représentation se confond avec la substance, et le spectateur croit voir, croit comprendre, alors que tout se replie sur lui‑même, boucle sans fin du spectaculaire.

Nous espérions, naïvement.

La naïveté est restée et l’espoir aussi, l’une mieux aguerrie, l’autre plus profondément enraciné.

Naïveté d’une vie émerveillée des joies d’une conscience sans calcul.

Espoir en ces lueurs en pleine nuit faisant demain un incendie de vie.

Et tout a empiré : l’aliénation a pris ses aises empoisonnées.

Le mensonge est devenu la seule version du vrai ; et s’est démocratisé comme fiction réalité.

Nous avons traversé – un sourire est resté, qui signifie victoire.

La guerre en Ukraine, l’horreur sans fin à Gaza, la détérioration climatique : trois réalités différentes, mais liées par un même régime. Celui d’un spectacle algorithmique qui ne se contente pas de montrer : il trie, cadence, oublie. Il administre ce qui existe dans le champ du visible et de l’émotion.

Nous vivons sous bombardement algorithmique : notifications, classements, flux qui décident ce qui compte et ce qui disparaît. Le champ de bataille n’est plus seulement militaire ou diplomatique : il est d’abord et avant tout perceptif.

Ukraine : guerre capteurisée

En Ukraine, la guerre est capteurisée. Drones, satellites, cartes en direct : la ligne de front passe par l’écosystème des plateformes.

Les vidéos de frappes deviennent virales.

Les infographies et cartes animées transforment la guerre en série à épisodes.

La guerre se joue sur les sols, mais aussi dans les flux.

Gaza : visibilité saturée, invisibilité organisée

À Gaza, le régime est celui de l’alternance : hyper-exposition des ruines, puis blackouts imposés.

La compassion est mesurée en hashtags et en likes.

La fatigue morale épuise les spectateurs.

Les plateformes modèrent ou effacent, non pour protéger des vies, mais pour préserver la « sécurité de marque ».

L’horreur est ainsi gérée comme un problème de flux publicitaire.

Climat : catastrophe en boucle

Les catastrophes climatiques suivent le même script.

Images de flammes, d’inondations, d’ouragans — en boucle, mais détachées des causes systémiques.

L’événement cache le processus : infrastructures fossiles, finance extractive, spéculation sur l’énergie.

L’IA verdit le discours : promesses de solutions, KPI écologiques, tout en consommant toujours plus.

Le climat est réduit à un spectacle d’événements isolés, qui émeuvent – et désarment.

La mécanique du bombardement algorithmique

Quelques règles :

1. Cadence : saturer pour empêcher la pensée.

2. Tri : ranking comme gouvernement du visible.

3. Affect : transformer l’indignation et la compassion en énergie de marché.

4. Mémoire jetable : organiser l’oubli pour neutraliser la responsabilité.

L’algorithme n’informe pas. Il administre nos sensibilités.

Effets sociétaux

Désensibilisation active : voir, c’est finir par accepter.

Fragmentation des vérités : la lutte porte sur la crédibilité, non plus sur la réalité.

Dépouvoir institutionnel.

L’algorithme fonctionne comme un État d’exception global.

Lignes de résistance

Face à cela :

Indésinterprétation : refuser le formatage, créer du hors-cadre.

Réversibilité stratégique : détourner les outils, cibler les infrastructures invisibles (contrats, chaînes logistiques, flux financiers).

Cartographier l’invisible : infrastructures, serveurs…

Écologie de l’attention : ralentir, archiver, choisir ses rythmes.

Résister, ce n’est pas ajouter des images, mais désarmer la machine de tri.

Conclusion prochaine

Ukraine, Gaza, climat : trois fronts, un même régime.

Le spectacle algorithmique.

L’alternative de l’époque est simple et décisive :

continuer à nourrir les flux qui nous administrent – ou apprendre à les dérouter, à fissurer leur logique, et à rouvrir du sensible hors du marché.

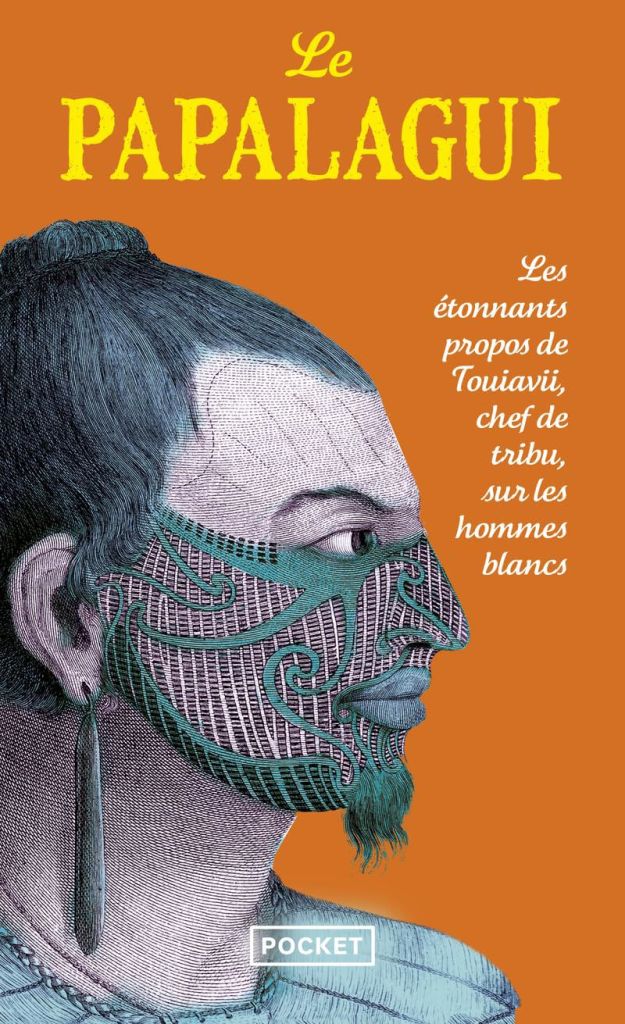

Le petit-fils de Touiavii est revenu en Europe. Il s’adresse maintenant au monde des écrans et des vitres sans soleil.

I. Le Papalagui et le temps

Le Papalagui a découpé le temps comme un cochon sacrifié. Il le range dans des petites boîtes appelées « heures », « minutes », « créneaux », « deadlines ». Il ne vit pas le temps : il le poursuit comme une proie invisible. Chaque instant doit être rentabilisé, chaque pause justifiée, chaque battement de cœur optimisé.

Il regarde sans cesse une petite pierre noire qui lui dicte ce qu’il doit faire, où il doit aller, quand il doit manger, dormir, courir. Il appelle cela un « téléphone », mais il ne parle presque plus. La conversation a disparu et bientôt ceux qui savaient se parler ne seront plus. le Papalagui se frotte à la lumière froide comme un insecte sans repos.

Il ne sait plus être là. Il est toujours déjà ailleurs.

II. Le Papalagui et les images

Le Papalagui fabrique des visages à sa convenance. Il choisit des filtres pour ses émotions, des angles pour son bonheur. Il appelle cela « se montrer », mais c’est bien pour se cacher.

Il remplit les mondes numériques de ses apparitions, mais il est absent de lui-même.

Quand il va quelque part, il regarde un écran, pour savoir ce qu’il voit. Quand il mange, il photographie la nourriture. Quand il croit qu’il aime, il le poste aussitôt.

Il vit comme s’il voulait laisser des traces, mais sans jamais marcher sur terre.

III. Le Papalagui et les objets

Il possède plus de choses qu’il ne peut en porter. Il entrepose, il trie, il jette surtout. Chaque objet est un rêve déçu. Mais il continue d’acheter pour remplir le vide que chaque achat a creusé.

Il a des chaussures pour courir parmi les pollutions, des voitures pour retrouver partout les mêmes décors falsifiés, des écouteurs pour s’assourdir la vie.

IV. Le Papalagui et le travail

Le Papalagui travaille beaucoup pour ne pas vivre. Il donne ses forces à des tâches absurdes, à des chefs invisibles, à des systèmes qu’il ne comprend pas. Il s’use pour gagner des papiers appelés « argent » qu’il échange contre du repos qu’il n’a plus la force d’habiter.

Il dit qu’il est « libre », mais au bout d’une laisse. Il dit qu’il a « choisi », mais il obéit aux algorithmes. Il dit qu’il « s’accomplit », mais son regard trahit l’épuisement.

V. Le Papalagui et le monde

Le Papalagui a divisé le monde en lignes, en routes, en cases. Il appelle cela « civilisation ». Il détruit les forêts pour y planter des panneaux, il bétonne les fleuves pour les rendre stériles, il étouffe les oiseaux pour mieux entendre les moteurs.

Il veut dominer le monde, sans s’incliner devant la vie. Il ne connaît plus ni le silence, ni la lenteur, ni l’émerveillement.

Il est revenu de tout, à la façon d’un revenant, ou bien d’un parvenu, otage du néant.

Un vœu

Le Papalagui parle de progrès en courant vers l’abîme.

Qu’un vent venu des îles souffle sur son front brûlant. Que les esprits anciens lui rappellent ce que c’est que vivre. Que le rideau tombe, et qu’il voie enfin.

Chronique des jours sans lumière.

I. Les bunkers

Je n’ai jamais été riche. Je ne le dis pas par amertume. C’est simplement un fait. Je n’ai jamais eu accès aux bunkers.

Ils ont commencé à les construire avant même que la situation ne devienne critique. Il y avait des signes, bien sûr. L’atmosphère commençait à se charger en particules fines, certaines régions devenaient inhabitables, l’eau avait ce goût étrange, métallique. Mais les riches, eux, avaient déjà anticipé. Ils n’attendent pas que le monde brûle pour investir dans des extincteurs. Ils font construire des refuges, avec des murs en titane et des systèmes de recyclage d’air dignes d’une station spatiale. Ils ne s’en cachent pas : ils appellent cela de la prévoyance.

À partir d’un certain niveau de fortune, on recevait une invitation. Un dossier personnalisé. Une simulation 3D de votre futur habitat sécurisé. Vue sur un lac virtuel. Service d’accompagnement cognitif. Compagnie animale générée par IA. L’illusion était totale, et parfaitement assumée. Ce n’était pas une fuite du monde, c’était un remplacement du monde.

J’ai connu une femme qui avait un frère dans un bunker. Elle ne le voyait plus, bien sûr. Il lui envoyait des messages vocaux, polis, sobres, vaguement affectueux. Il parlait comme s’il vivait dans un autre siècle. En réalité, il vivait dans une autre planète. Ce qui me frappait, c’est qu’il ne posait jamais de questions. Il ne voulait pas savoir ce qu’il se passait dehors. Il disait : « Je préfère me concentrer sur ma stabilité intérieure. » J’ai trouvé ça obscène. Puis j’ai compris que c’était tout simplement devenu banal.

II. En surface

En surface, il n’y a pas de stabilité.

Les jours ne se distinguent plus. Il n’y a plus de saisons, seulement des épisodes. On a remplacé les bulletins météorologiques par des alertes d’état atmosphérique : « Inhalation non recommandée », « Sortie interdite aux mineurs », « Température ressentie : irréelle ».

Je vis dans un ancien centre logistique. Un cube gris, aux fenêtres cimentées. À l’intérieur, une centaine d’individus. Certains s’entassent. D’autres errent. Il n’y a pas de véritable hiérarchie, seulement des tensions. Il y a ceux qui possèdent encore un filtre respiratoire, une batterie solaire, quelques pilules de synthèse. Et ceux qui n’ont plus rien, sauf la rage.

J’essaie de ne pas parler trop. Parler fatigue. Et surtout, cela rend vulnérable. Ceux qui racontent trop finissent par être effacés.

La nuit, on entend des choses. Des tirs. Des cris. Des hélices. Parfois des sifflements stridents, suivis d’un silence anormal. On sait alors que quelque chose a été désintégré. On ne va pas voir. On apprend vite à ne pas vouloir savoir.

III. Les zombies

Le mot est faux, mais nous l’utilisons tous. Cela donne une forme au chaos.

Ils n’ont rien de surnaturel. Ce sont des humains comme nous. Mais ils ont dépassé un seuil. Ils ne cherchent plus à comprendre. Ils avancent, mastiquent, bousculent, tombent, se relèvent. Certains murmurent. D’autres grognent. Ils ont parfois des restes de vêtements d’infirmiers, d’étudiants, de chauffeurs-livreurs. Ce qui signifie qu’ils ont travaillé, aimé, peut-être espéré.

Je ne les crains pas autant qu’on pourrait le croire. Leur terreur est surtout dans ce qu’ils nous renvoient : une image de nous-mêmes, sans le vernis de la raison.

On dit que certains riches s’amusent à les regarder en direct, grâce aux drones. Qu’ils les suivent comme on suivrait une émission animalière. C’est peut-être une rumeur. Mais je n’ai aucune peine à y croire.

IV. Les calmants

Ceux qui ne peuvent pas s’acheter une puce cherchent des calmants. C’est la seule chose qui se vend encore partout : sous forme de gélules, de patchs, d’aérosols, parfois en liquide à injecter dans la langue. Le but n’est pas d’éprouver quelque chose, mais de ne plus rien éprouver. L’effet recherché est l’effacement : l’abolition momentanée de toute tension, de toute conscience de soi, de toute peur.

Les calmants se trouvent dans des centres d’apaisement, gérés par des sous-traitants d’entreprises qui n’existent plus officiellement. Les files commencent la veille. Il y a des quotas. On échange des choses absurdes pour une dose : une photo ancienne, une pile usée, un rêve raconté à voix basse. Certains offrent leur salive, d’autres acceptent qu’on leur prenne quelques souvenirs en échange.

J’ai essayé, une fois. Cela m’a vidé pendant trois jours. Je n’ai pas retrouvé le goût de l’eau, ni le sens des mots. J’ai compris que même la douleur pouvait manquer. Depuis, je m’abstiens.

V. Les enfants

Il y en a encore. Moins qu’avant. Beaucoup moins.

On les voit rarement. Ils ne jouent pas, ils n’apprennent pas, ils ne rient pas. La plupart du temps, ils sont assis. Silencieux. Ils regardent les adultes avec des yeux ternes, déjà usés. On ne sait pas ce qu’ils comprennent. Mais il est clair qu’ils comprennent que tout est foutu.

Ceux qui ont grandi après la fin des écoles ne savent pas lire. Ce n’est pas une remarque pédagogique, c’est un constat pratique. Le langage lui-même devient obsolète. Il n’est plus utile que pour négocier, supplier ou menacer.

Certains enfants développent des formes de mutisme actif. Ils refusent de parler. D’autres font des gestes incompréhensibles, comme s’ils se souvenaient d’un monde que personne ne leur a décrit.

Je ne sais pas ce qu’ils deviendront. Peut-être survivront-ils mieux que nous. Peut-être deviendront-ils des bêtes intelligentes. En tout cas, ils ne seront pas humains au sens ancien du mot.

VI. Les puces

Les puces sont le nouveau luxe. Ce ne sont pas des objets spectaculaires. Juste des implants corticaux, discrets, peu invasifs, mais décisifs. Ils permettent de modifier la perception. Ils floutent la misère, corrigent les sons, réinterprètent les odeurs.

Les riches ont les modèles avancés. Les classes moyennes disparues ont parfois des versions anciennes, défectueuses. Il y a des accidents : erreurs de perception, hallucinations persistantes, désynchronisation avec le réel. Mais ces effets secondaires sont devenus acceptables. La réalité, elle, ne l’est plus.

Ceux qui n’ont pas de puce sont immédiatement repérables. Ils réagissent à ce qu’ils voient. Cela les trahit. Cela les rend suspects. Un visage lucide est devenu un visage dangereux.

Je n’ai pas de puce. Par principe d’abord, puis par manque de moyens. Aujourd’hui, c’est devenu un fardeau. La réalité est une agression constante.

VII. Les tunnels

Les tunnels ne sont pas faits pour vivre. Ils sont faits pour fuir. Ceux qui s’y installent le font faute de mieux. C’est un choix négatif : ce n’est pas que l’on veut vivre sous terre, c’est qu’on ne peut plus vivre ailleurs.

Ils sont humides, glissants, étroits. Certains datent d’avant les guerres climatiques. On y trouve des restes de câbles, des tags effacés, des sacs éventrés. Rien n’est propre. Rien n’est sûr.

Mais les tunnels offrent une chose rare : un relatif silence. Pas d’hélicoptère, pas de sirènes, pas de drones. Juste les gouttes, les rats, les voix basses.

Il y fait froid. Il y fait noir. Et pourtant, pour beaucoup, c’est le seul lieu vivable.

VIII. Les drones

Les drones sont partout. Ils bourdonnent, filment, scannent, parfois tirent. Il en existe de toutes tailles, de tous types.

On ne sait pas toujours qui les contrôle. Certains sont autonomes. D’autres sont gérés à distance, peut-être depuis les bunkers. Il arrive qu’un drone s’écrase sans raison. Personne ne va le ramasser. Cela attirerait l’attention d’un autre drone.

Ils incarnent ce qu’est devenue la violence : anonyme, sans explication, sans responsabilité.

On vit sous leur œil. Même les morts sont enregistrés. Ce n’est pas la mort qui fait peur, c’est le fait qu’elle devienne une donnée.

IX. Les religions neuves

Quand tout s’effondre, il faut croire. N’importe quoi, mais croire.

Il y a des sectes. Beaucoup. Certaines prêchent le silence, d’autres l’éclat. Certaines refusent les puces, d’autres les adorent. Il y a des cultes de la lumière noire, des baptêmes de plastique fondu, des jeûnes d’oxygène. Il y a même une église des drones pacifiés.

Tout cela est instable. Ça naît, ça se dissout, ça renaît ailleurs. Il n’y a plus de dogme. Seulement des fragments.

Moi, je n’ai pas la foi. Je ne cherche pas d’explication. Mais je comprends ceux qui prient. Ce n’est pas Dieu qu’ils cherchent. C’est une trêve.

X. La nourriture

Il n’y a plus de vraie nourriture. Il n’y a plus que des composés : poudres, gélules, barres, solutions à réhydrater.

On ne mange plus pour vivre. On dose. Parfois, on échange des recettes : une manière de simuler une texture. C’est dérisoire, mais cela donne une illusion de contrôle.

Il arrive qu’on trouve une boîte ancienne. Cela crée une émotion. On se rappelle que manger fut une joie.

Ces souvenirs sont douloureux. Je préfère oublier leur goût.

XI. Le silence

Il y a peu de silence. Et quand il y en a, il fait peur.

Mais dans certains endroits, le silence survient. Alors on entend son propre cœur. C’est presque trop. On se sent nu.

Je ne sais pas si ce silence est une chance ou une menace. En tout cas, c’est une vérité. Et il faut du courage pour l’habiter.

XII. Les effacés

Il y a ceux qu’on ne revoit plus. On les appelait des voisins, des figures. Puis un jour, ils disparaissent. Sans bruit. Sans explication.

On dit qu’ils sont partis. Ou sélectionnés. Ou dissous.

Mais la vérité, c’est qu’on ne sait pas. Et on apprend à ne pas poser de questions.

Il y a un mot pour cela : effacés. Pas morts. Juste : absents.

Je ne veux pas en faire partie. Mais je sais que cela viendra.

XIII. Le dernier livre

Quelqu’un a trouvé un livre. Un vrai. Papier, couverture, pages. C’était un dictionnaire. Édition 1996.

On l’a regardé comme un trésor. Puis comme une relique. Puis comme un cadavre.

Certains voulaient le vendre. D’autres le brûler. Un homme a proposé de l’avaler.

Finalement, on l’a caché. Ce livre ne sauvera rien. Mais il prouve que quelque chose a existé. Un monde où les mots étaient encore vivants.